伊丹諸白、鴻池財閥勉強会 実施報告

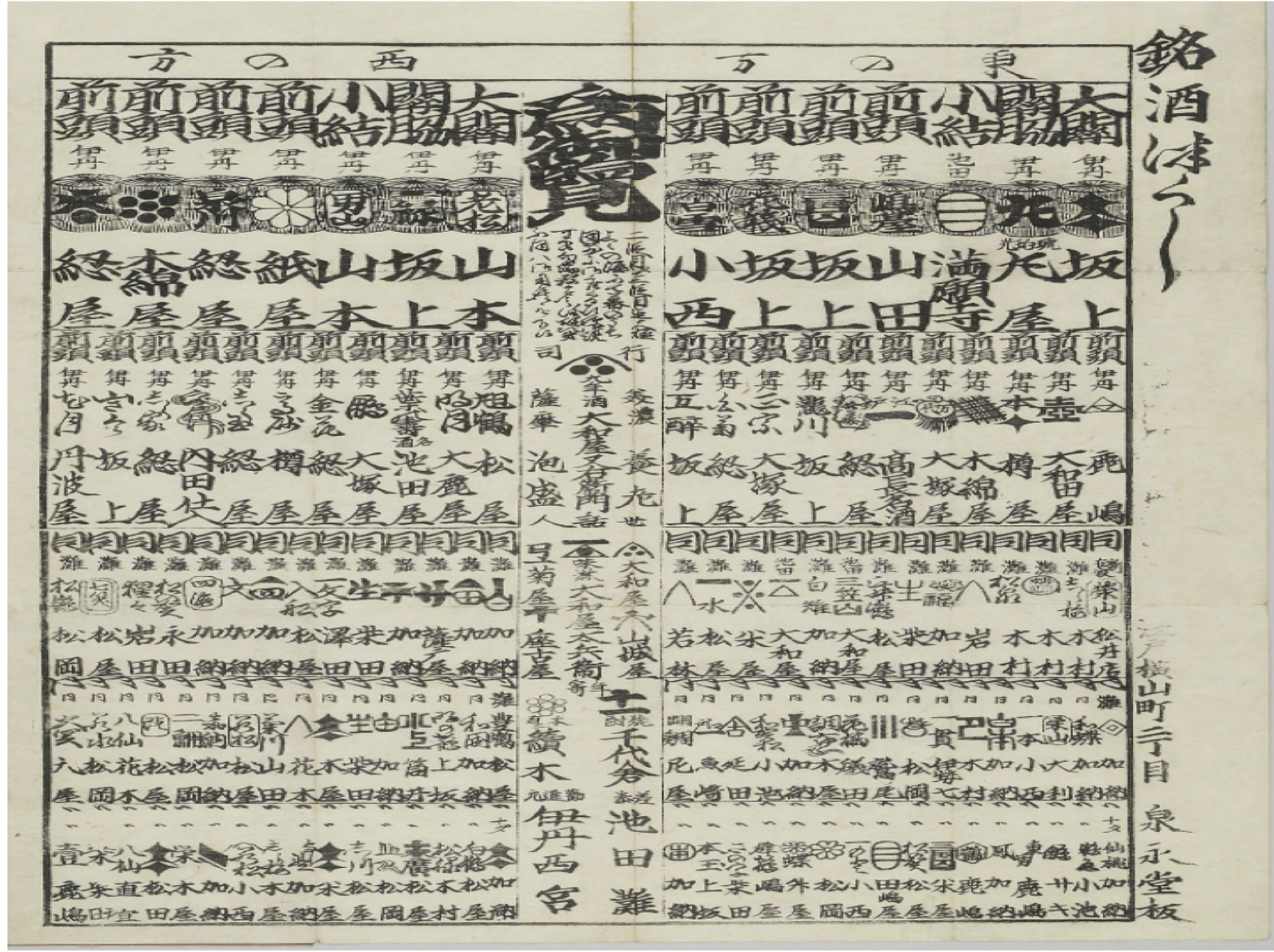

江戸時代の伊丹は「酒造り」の街でした。

江戸では、伊丹、西宮の酒を「下り酒」と称して、愛飲されていました。

西宮の宮水、猪名川の水の二つの水は、鉄を含まない「無鉄」の水で、酒造りに適していました。酒が少しでも入ると、発酵せず、化学的に酒は作れません。ですので、この両市が酒造りが盛んになったのは化学的根拠があります。

また、江戸時代は戦乱が終わり、日本酒が庶民の食卓にも並び、お酒の消費量が大幅にアップしたことでしょう。

そこで、伊丹や西宮のお酒は、飛ぶように売れました。

今で言う独占禁止法のように、他の酒造メーカーを守るために、伊丹の酒造石高は限定されていました。

それでもなお、伊丹の酒は飛ぶようにうれ、酒作りや酒飯、または輸送など多くの雇用創出につながり、伊丹は豊かな町となります。